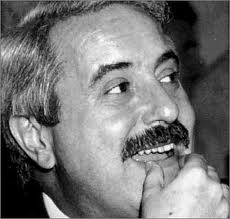

Giovanni Falcone poco tempo prima di morire nella strage di Capaci del 24 maggio 1992. Tra due giorni il ventennale della sua tragica fine nell'attentato di stampo mafioso

È morto, è morto nella sua Palermo, è morto fra le lamiere di un’auto blindata, è morto dentro il tritolo che apre la terra, è morto insieme ai compagni che per dieci anni l’avevano tenuto in vita coi mitra in mano. È morto con sua moglie Francesca. È morto, Giovanni Falcone è morto.

Così scriveva Attilio Bolzoni su La Repubblica di Palermo il 23 maggio 1992. Parole che gridano sdegno e incredulità. Immagini, quellle della strage di Capaci, che tutta l’Italia ha ancora davanti agli occhi, e che in questi giorni di lutto nazionale per la strage di Brindisi, in cui una studentessa sedicenne ha perso la vita davanti a una scuola intitolata a Francesca Morvillo Falcone – chissà se per una grottesca coincidenza o per oscuri piani criminali – sembrano più vivide che mai.

Era burbero, Giovanni Falcone, ma anche sentimentale. Amava la musica e il mare. Sapeva essere un grande amico. Quando si iscrisse a Giurisprudenza dopo una breve esperienza all’Accademia Navale di Livorno non sapeva ancora quale sarebbe stato il suo futuro. Non sapeva che sarebbe morto ammazzato per mano di quelli con cui giocava da ragazzino nei vicoli della sua Palermo.

Il penale iniziò ad affascinarlo durante i primi anni da magistrato, trascorsi nella Procura di Trapani. Era un uomo curioso, Giovanni Falcone. E aveva un senso di giustizia, di un ordine intrinseco che lo spingeva a indagare sui farraginosi e bizantini ingranaggi che si celavano dietro le alte sfere del potere, dietro l’apparentemente calmo fluire della vita politica e giudiziaria che si reggeva su accordi silenti stipulati tra mafia e magistratura. L’uso indiscriminato e non regolarizzato delle testimonianze dei pentiti, il collaborazionismo accondiscendente di Cosa Nostra che si piegava talora all’imperioso volere dello Stato, concedendo piccole fette di influenza per salvare l’intera torta. Un gioco di “favori” che per Falcone come per gli altri magistrati del pool dell’Ufficio istruzione di Palermo era diventato inaccettabile.

Quando, rientrato a Palermo, Rocco Chinnici gli affida (maggio 1980) il caso Rosario Spatola, Giovanni Falcone capisce che per combattere realmente la Mafia bisogna allargare gli orizzonti delle indagini. Restituire profondità e spessore alla fitta rete di connessioni su cui poggia il potere della criminalità organizzata. Per sradicare Cosa Nostra non basta guardare a Palermo, né tantomeno alla sola Sicilia o all’Italia. Bisognava estendere il campo anche oltreoceano, vagliare profondità e ricostruire legami troppo spesso taciuti con i poteri istituzionali.

L’attentato a Rocco Chinnici, ucciso con la sua scorta il 29 luglio 1983 e sostituito da Antonino Capponnetto, rende irrimandabile la creazione di un pool antimafia. A farne parte vengono convocati i magistrati all’epoca più attivi nella lotta alla criminalità organizzata. I giudici Di Lello e Guarnotta, Paolo Borsellino e ovviamente Giovanni Falcone. Insieme propongono un novo metodo di lavoro che nel giro di tre anni conduce al maxiprocesso del 1986 che vede per la prima volta alla sbarra capi indiscussi – e prima d’allora intoccabili – del sistema di Cosa Nostra. È la caduta della leggendaria immunità della Mafia. Per la prima volta nella storia i baluardi mafiosi vengono espugnati. 19 tra i più influenti boss vengono condannati all’ergastolo.

Un risultato che non piace alla mafia. Ma nemmeno allo Stato. Esattamente un anno dopo la sua fondazione, il pool antimafia viene sciolto. Poco dopo aver iniziato le indagini sull’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Sul banco degli imputati finisce invece proprio Falcone, accusato di favoreggiamento da Antonino Meli, eletto erede di Capponnetto a capo del CSM.

La macchina del fango, attiva oggi come allora – direbbe oggi Roberto Saviano – entra in azione. Il fallito attentato dell’Addaura (1989) in cui Giovanni Falcone avrebbe dovuto morire fu addirittura considerato da alcuni un meschino espediente da lui stesso architettato per farsi pubblicità. È il cosiddetto periodo dei veleni, della polemica con Leoluca Orlando e della diffamazione tesa a screditare la figura e soprattutto il ruolo istituzionale dei giudici antimafia. Sono anni bui, la strategia del terrore adottata da Cosa Nostra diffonde un clima di astio e tensione che ben presto arriva a stringere il paese in una morsa soffocante. L’Italia si sente strangolata da un potere che sembra risorgere dalle sue stesse ceneri.

Ma Falcone non si arrende. Continua a lottare per ripulire la sua Sicilia dal lerciume della criminalità organizzata, e soprattutto continua a svolgere il suo lavoro. Nel 1990 coordina un’inchiesta che porterà all’arresto di 14 trafficanti siciliani e colombiani. Accetta l’incarico della direzione degli affari penali del Ministero offertogli da Claudio Martelli. Anche se ha paura. E ormai lo sa quasi per certo di dover morire. Però non vuole tacere. Perché

Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e cammina a testa alta, muore una volta sola.

Falcone ha scelto quest’ultima strada. È morto così, ammazzato da un’organizzazione che non ha mai considerato invincibile, ma solo un fenomeno transitorio. Come dovremmo abituarci a pensare tutti noi. Per fare in modo che il sacrificio di Giovanni Falcone e degli altri che hanno affrontato la morte a testa alta pur di non abbassare la testa davanti alle ingiustizie non sia stato vano.

Giuliana Gugliotti

Riproduzione Riservata ®